Initié en 2005, le projet MEREN (« Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord ») développe une réponse hydraulique globale pour soutenir l’agriculture, garantir l’eau potable et renforcer la résilience du territoire.

Rééquilibrer la distribution de l’eau sur l’île

Porté par le Département de La Réunion, MEREN vise à sécuriser l’alimentation en eau potable des habitants et à renforcer le développement agricole des basses planèzes grâce à l’apport d’eau brute pour l’irrigation. Projet inscrit dans les orientations du plan agricole AGRIPEI 2030, il concerne les communes situées entre Saint-Denis et Saint-Benoît.

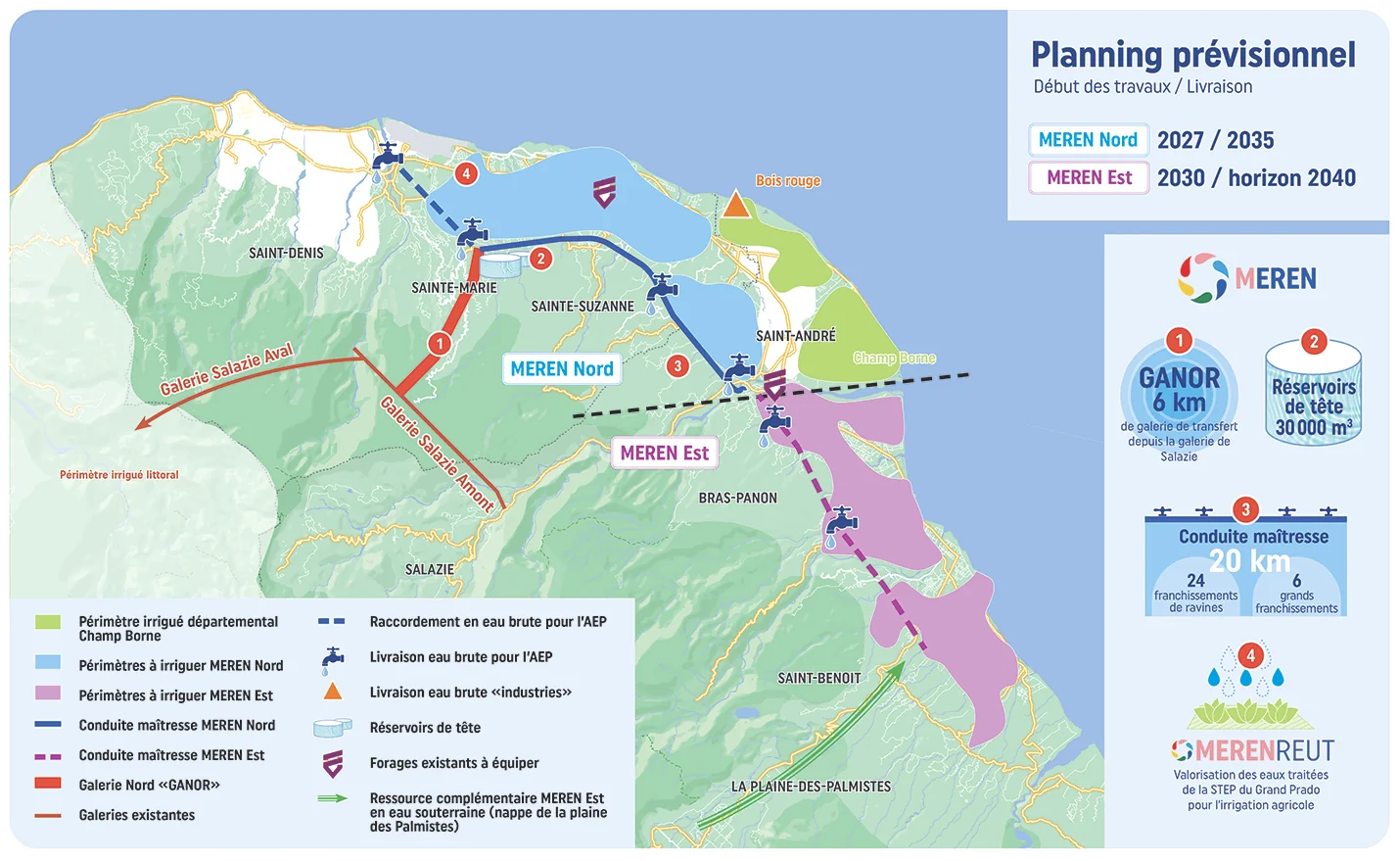

L’infrastructure s’appuie sur un ensemble d’ouvrages de grande ampleur. Elle peut transférer jusqu’à 2 m³ d’eau par seconde et s’appuie sur une capacité de stockage de 30 000 m³ répartie dans plusieurs réservoirs de tête. Une conduite principale de 20 km, associée à la galerie GANOR longue de 6 km, forme l’ossature du réseau.

Grâce à ce dispositif, ce sont chaque année près de 200 exploitations agricoles, deux intercommunalités (CINOR et CIREST) et trois sites industriels stratégiques – une distillerie, une sucrerie et une centrale thermique – qui bénéficient d’un volume total estimé à 30 millions de m³.

Depuis 2024, le projet intègre le volet innovant MEREN REUT, qui valorise près de 10 millions de m³ d’eaux usées traitées par la station du Grand Prado. Après un affinage complémentaire, cette eau, auparavant rejetée en mer, est stockée puis utilisée pour irriguer environ 400 hectares agricoles, réduisant ainsi la pression sur l’eau potable.

La mise en œuvre s’organise en deux grandes étapes :

- MEREN Nord (2027–2035) : cette tranche concernera environ 3 000 hectares entre Sainte-Marie et Saint-André. Elle doit permettre de stabiliser près de 4 000 hectares de cultures, dont le périmètre de Champ Borne, de sécuriser l’alimentation en eau potable pour Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André (Bras-Panon étant concernée uniquement pour l’eau brute), et de soutenir les activités économiques stratégiques, notamment autour du site de Bois-Rouge.

- MEREN Est (2030 – horizon 2040) : encore en phase d’étude, cette étape vise à étendre le dispositif sur environ 2 250 hectares, avec la desserte des casiers agricoles et des communes situées entre Bras-Panon et Saint-Benoît.

Le contexte de l’eau à La Réunion, en quelques chiffres :

des usagers n’ont pas un accès permanent à l’eau potable.

de m³ d’eau utilisés pour les besoins domestiques, agricoles et industriels (par an).

à 250L d’eau consommés en moyenne chaque jour (par habitant).

Sources : meren.re

Les missions des équipes

Pour accompagner le Département, les équipes réunionnaises ont conduit les missions sur place, avec l’appui de Nantes sur la partie assistance foncière. SINTEGRA est également intervenue sur la partie acquisition aérienne.

Une opération de cette envergure repose d’abord sur la maîtrise du foncier. Les équipes accompagnent, encore aujourd’hui, l’acquisition des terrains nécessaires à l’implantation des réservoirs, des stations de pompage et des unités de traitement. Elles ont aussi géré les occupations temporaires, indispensables pour réaliser les études préalables et préparer les chantiers. Enfin, la mise en place des servitudes constituera une étape clé pour garantir l’accès, l’exploitation et l’entretien des futures canalisations.

Le volet topographique a permis d’apporter une connaissance fine du terrain. Les équipes ont effectué des levés précis sur les emprises et mené des relevés spécifiques dans les zones sensibles, comme les ravines. Ces données ont servi à établir des plans détaillés aux échelles du 1/200e au 1/1000e, véritables supports pour le dimensionnement des ouvrages. Le travail représente 37 km de linéaire relevés et 600 points implantés pour guider la conception et le suivi du projet.

Les premiers plans parcellaires ont servi à préparer les sondages et deux opérations de bornage avec pose de repères ont été menées. Les prochaines étapes concerneront la réalisation des plans pour les acquisitions, les servitudes et les expropriations, ainsi que l’établissement des documents modificatifs du cadastre.

Ces différentes interventions se sont déroulées en coordination avec différents partenaires locaux, comme GEOTOP Réunion, afin de garantir une approche intégrée dès la phase de conception.

Un projet tourné vers l’avenir

Les expertises foncières et topographiques mobilisées apportent une contribution essentielle à cette démarche qui conjugue innovation technique, dialogue territorial et gestion durable de la ressource. Bien plus qu’un projet d’infrastructure, il constitue un outil structurant pour sécuriser l’eau et préparer l’avenir de La Réunion.

Crédits photo/vidéo : meren.re