L’essor de l’imagerie satellite et ses limites actuelles

L’accès aux données d’observation de la Terre s’est considérablement démocratisé ces dernières années.

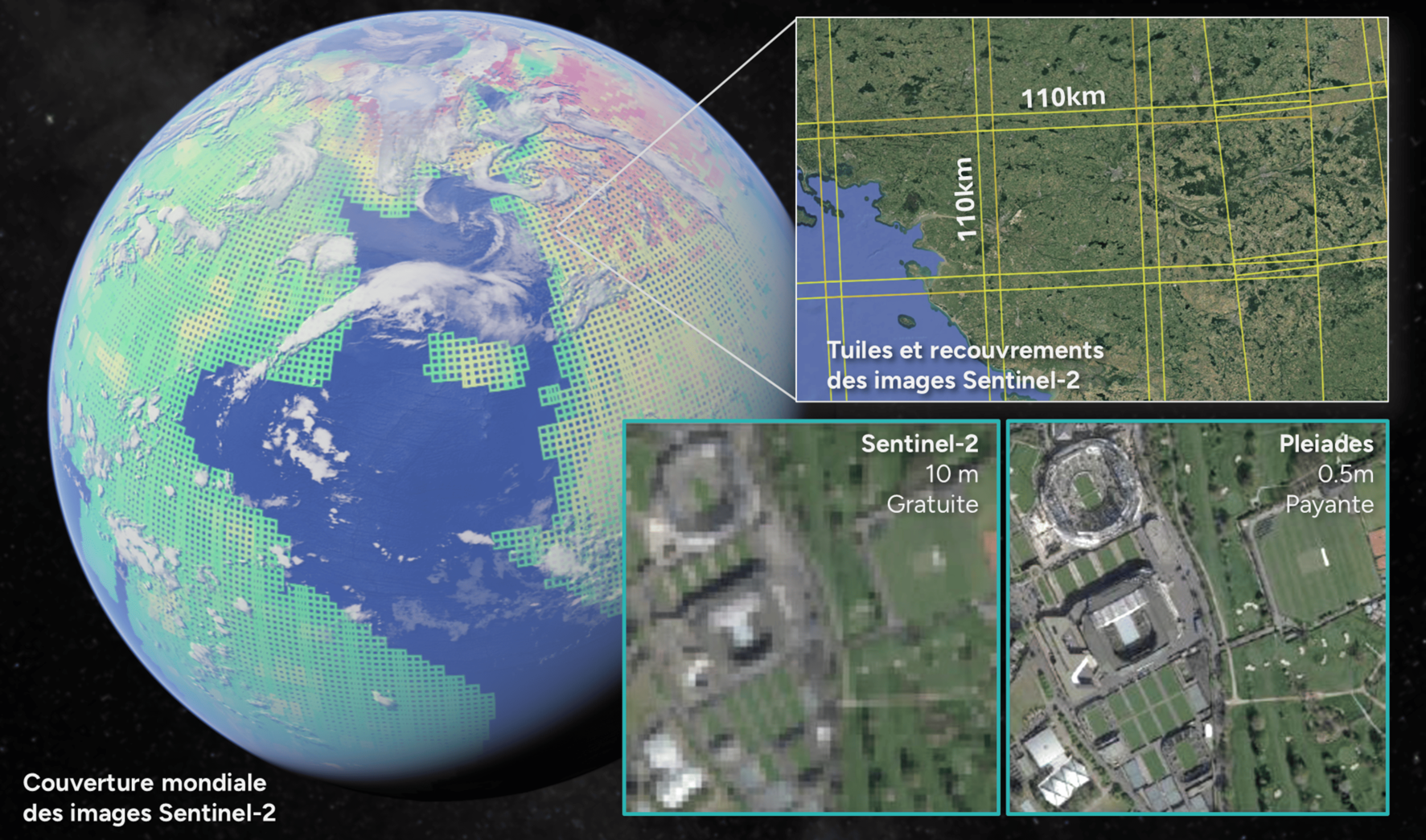

Le programme Copernicus met à disposition gratuitement les images optiques Sentinel-2, qui couvrent l’ensemble du globe avec une résolution spatiale de 10 mètres et une fréquence de passage de 5 jours (Figure 1). Cette disponibilité a ouvert la voie à de nombreuses applications : suivi des cultures, surveillance environnementale, planification urbaine, ou encore analyse des risques naturels.

Cependant, cette résolution de 10 mètres reste insuffisante pour des applications qui exigent de distinguer des objets de petite taille. Détecter des changements urbains subtils (bâtiment, rond-point, etc.) requiert des résolutions de l’ordre du mètre.

Bien que des images commerciales à très haute résolution (20-50 cm) existent, leur coût et leur disponibilité limitée rendent leur utilisation prohibitive pour une surveillance systématique et à grande échelle.

Figure 1 : Illustration de la couverture mondiale et de la résolution spatiale des images Sentinel-2, comparée à celles de Pleiades. La carte globale montre l’étendue de la couverture des images Sentinel-2 (en vert), constituée de tuiles de 110 km × 110 km avec recouvrement partiel. En bas, la comparaison entre une image Sentinel-2 (résolution : 10 m, gratuite) et une image Pleiades (résolution : 0,5 m, payante) met en évidence la différence de niveau de détail observable.

(Images Sentinel-2 et Pleiades, source : Radiant Earth Foundation)

Face à ce constat, la super-résolution par intelligence artificielle (IA) offre une alternative prometteuse : améliorer artificiellement la résolution des images Sentinel-2 pour atteindre un niveau de détail compatible avec ces applications exigeantes.

Le principe de la super-résolution

La super-résolution (SR) vise à générer une image haute résolution (HR) à partir d’une ou plusieurs images basse résolution (LR, de l’anglais “low resolution”). Il s’agit de reconstituer les détails effacés lors de la capture, quand un pixel de 10 mètres de côté ne montre qu’une moyenne de tout ce qu’il contient (rond-point, marquage, camion…). Par exemple, doubler la résolution d’une image (comme passer de 100×100 à 200×200 pixels) implique de générer 30 000 pixels supplémentaires à partir des 10 000 initiaux.

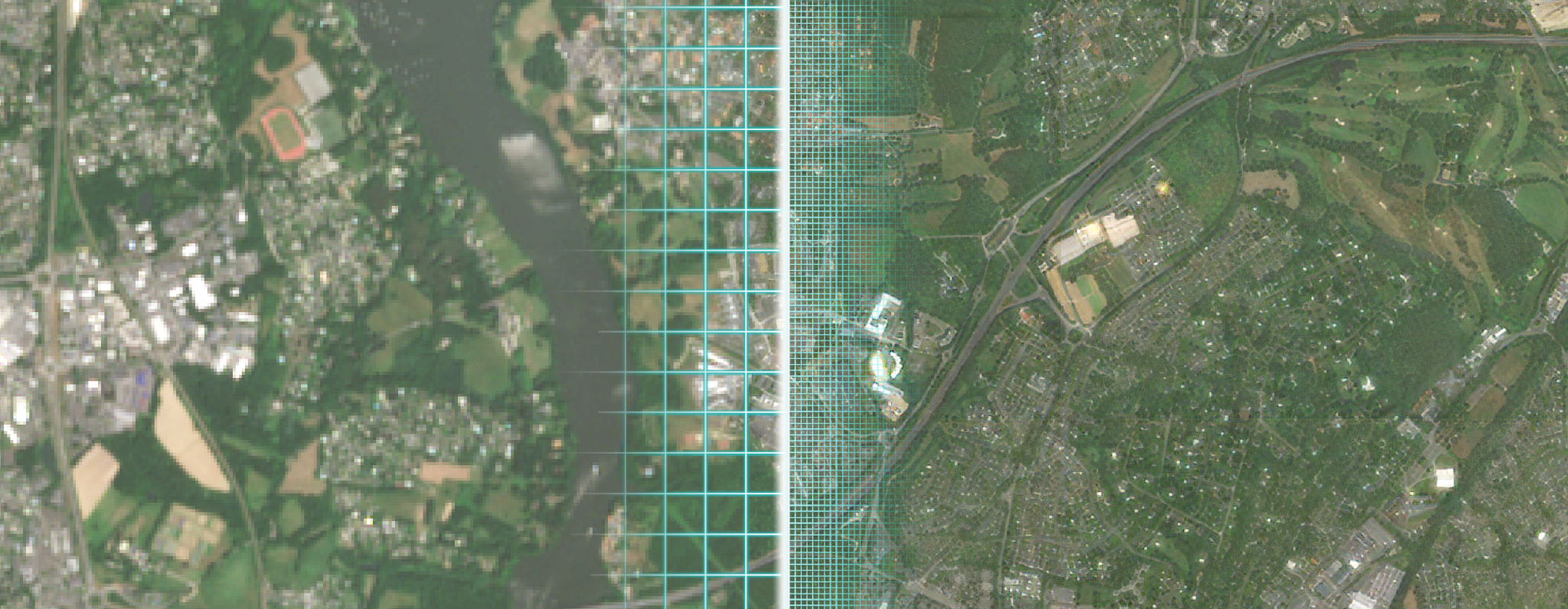

Les approches traditionnelles, comme l’interpolation bicubique (Figure 2), estiment la valeur d’un nouveau pixel en calculant une moyenne pondérée de ses voisins. Si cette méthode mathématique simple permet bien d’augmenter la résolution d’une image, elle n’ajoute aucune information nouvelle. En se basant uniquement sur les pixels voisins, elle a tendance à lisser les détails et les contours, ce qui produit un résultat flou et souvent peu exploitable.

Figure 2 – Apprentissage Deep Learning de la super–résolution. L’image Sentinel-2 d’origine (en haut à gauche) présente une résolution limitée (10m). Le Deep learning apprend, à partir de milliers d’exemples, à « deviner » la structure fine du paysage. On peut générer une image plus détaillée, restituant plus fidèlement les routes, les bâtiments et la végétation. À titre de comparaison, l’interpolation classique dite bicubique (à droite) adoucit simplement l’image sans ajouter de véritables détails.

Les récentes avancées en intelligence artificielle, et plus particulièrement des réseaux de neurones profonds, ont transformé cette méthode. Contrairement à une approche basée sur des formules de calcul fixes, un modèle de super-résolution apprend la logique de transformation entre les images basse et haute résolution (Figure 2).

Par l’analyse d’un grand nombre de paires d’images (basse/haute résolution), le réseau identifie des motifs complexes et des corrélations statistiques. Par exemple, il comprend comment un groupe de pixels flous représentant un toit se traduit en une texture de tuiles nettes.

Ainsi, lorsqu’il traite une nouvelle image basse résolution, le modèle ne se contente pas d’interpoler les pixels : il utilise la logique apprise pour générer des détails inédits, réalistes et cohérents avec le contexte.

Évolution des approches par intelligence artificielle

Le domaine de la super-résolution par IA a connu une évolution rapide, marquée par plusieurs architectures clés.

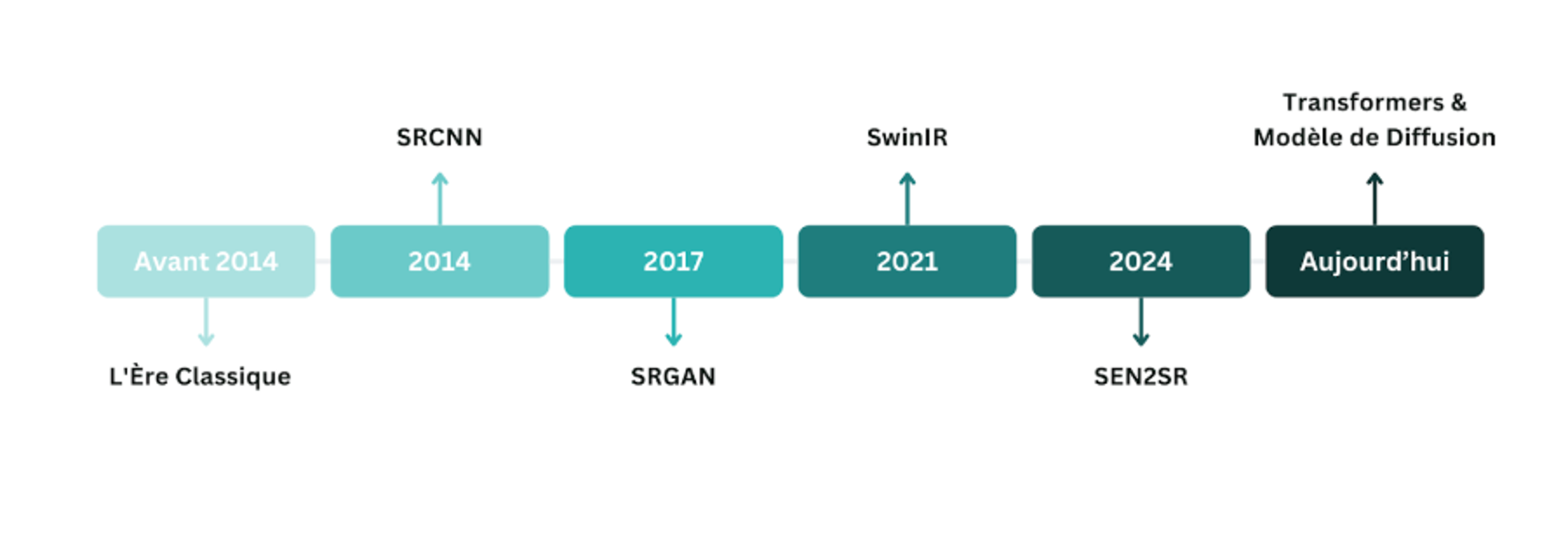

Figure 3 – L’évolution des approches de super-résolution d’images.

Avant 2014 (Figure 3), les techniques de super-résolution reposaient surtout sur des méthodes algorithmiques classiques, comme l’interpolation ou l’apprentissage par dictionnaire. Ces approches permettaient d’améliorer la qualité des images, mais avec des résultats limités en termes de finesse.

Puis en 2014, SRCNN utilise les réseaux de neurones convolutionnels et démontre la supériorité du Deep learning en visant une reconstruction fidèle pixel par pixel.

En 2017, SRGAN révolutionne à nouveau le domaine en introduisant les réseaux antagonistes génératifs (GANs). Ces modèles sont capables de générer des textures très réalistes, mais ils présentent un inconvénient : le risque de créer des détails qui n’existent pas dans l’image originale (phénomène appelé « hallucination »), ce qui pose problème pour des applications scientifiques exigeantes.

L’arrivée des Transformers (comme SwinIR) en 2021, apporte une meilleure compréhension du contexte global de l’image, et renforce la cohérence des grandes structures.

Depuis 2024, des modèles spécialisés, tels que SEN2SR (Figure 4), se concentrent sur l’imagerie satellite, et privilégie la cohérence physique et radiométrique plutôt que le seul photoréalisme.

Aujourd’hui, la recherche explore les modèles de diffusion et la super-résolution multi-images pour concilier réalisme visuel, robustesse et fidélité aux données satellites.

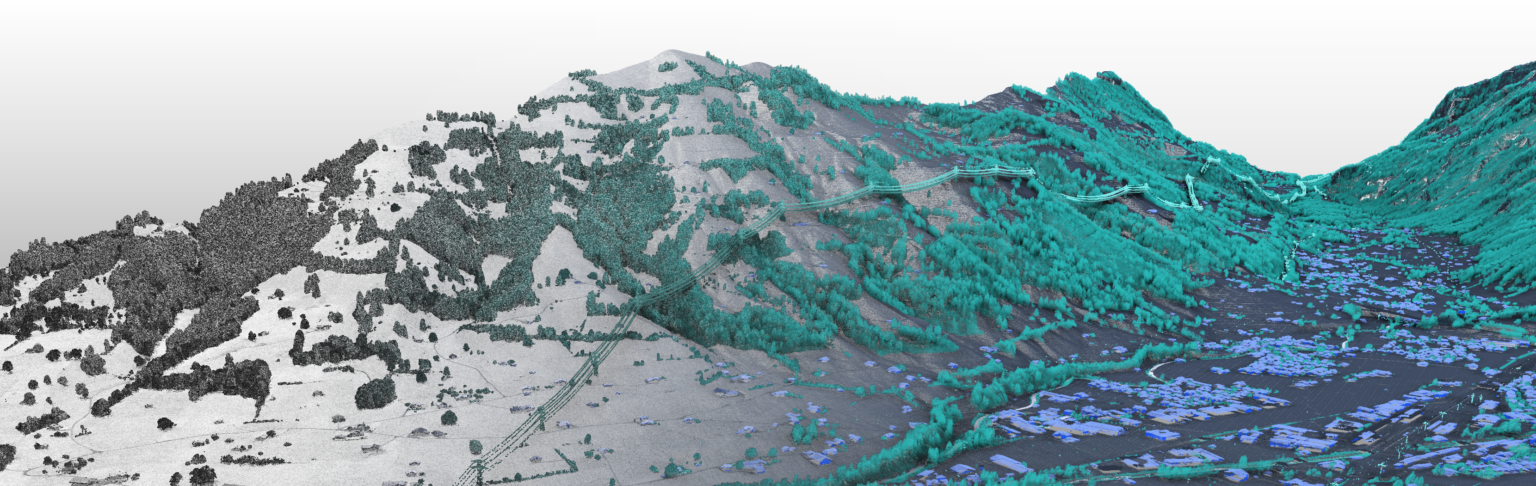

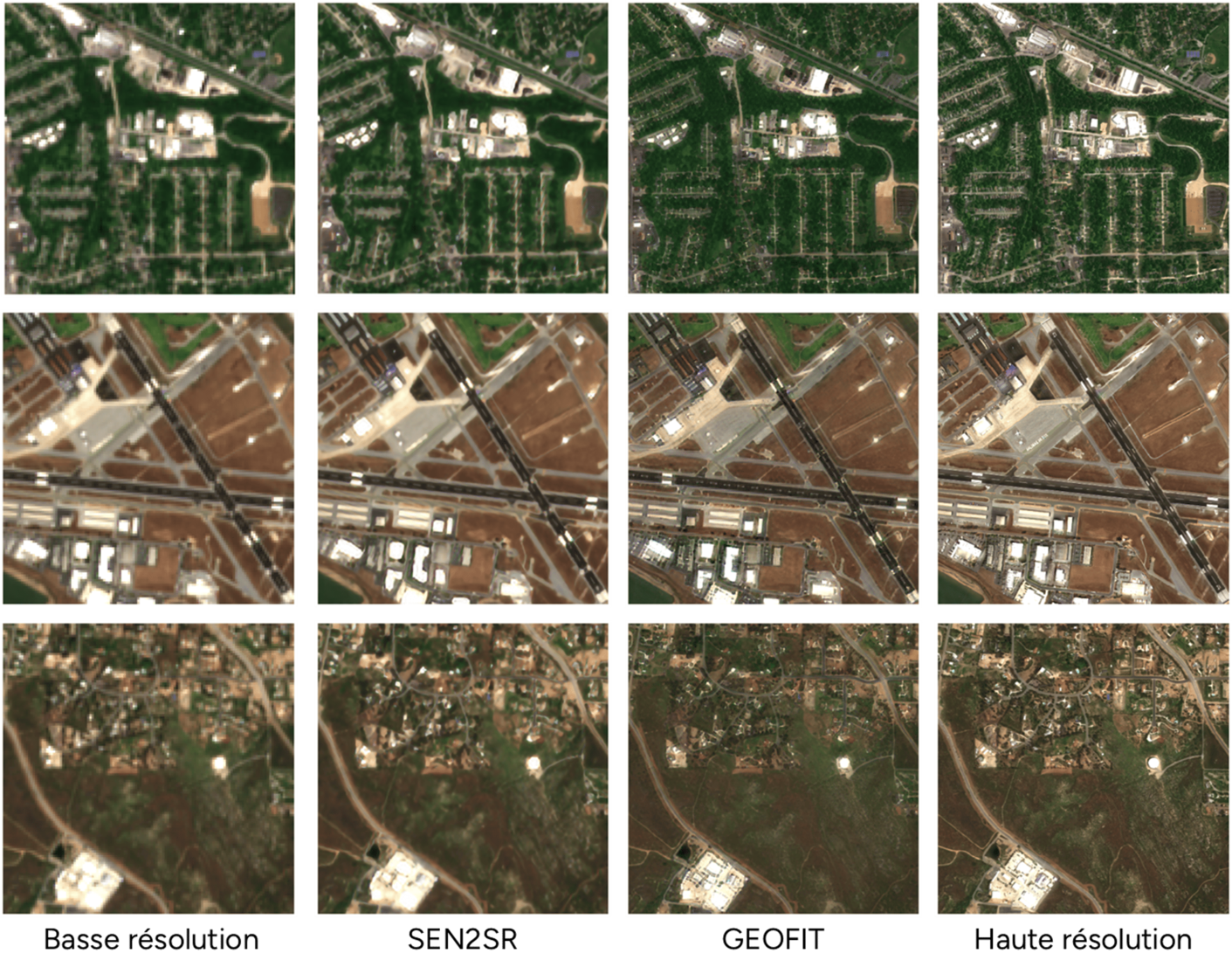

Figure 4 – Comparaison de résultats de super résolution entre les modèles SEN2SR et le modèle de super résolution développé par GEOFIT. Les deux modèles partent de l’image basse résolution (ici Sentinel 2 – 10m) pour produire une image à 2.5 m de résolution que l’on peut comparer avec l’image haute résolution (à droite).

Application à la détection de changement

Le service Innovation œuvre sur le développement de modèles de super-résolution pour les images satellites (Figure 4). Les applications directes sont nombreuses :

- Suivi de l’occupation des sols et de l’anthropisation du territoire ;

- Détection des nouveaux bâtiments, des extensions des zones urbanisées ou des modifications d’infrastructures.

La super-résolution permet de détecter des changements et de mettre à jour des référentiels cartographiques haute précision, comme les Plans de Corps de Rue Simplifiés (PCRS) en raster 5 cm. Cette approche offre un moyen efficace d’identifier les zones ayant évolué, avant d’investir dans l’acquisition d’images très haute résolution, plus coûteuses, sur les secteurs ciblés.

Défis actuels et perspectives de recherche

Malgré des progrès significatifs, la super-résolution satellite reste confrontée à des défis fondamentaux.

La constitution des données d’entraînement

Améliorer les modèles d’imagerie satellite repose sur l’utilisation d’un dataset d’entraînement avec des paires d’images basse et haute résolution, capturées presque simultanément sur une même zone. Les contraintes sont multiples :

- Le défi de la simultanéité : un décalage de quelques jours peut introduire des changements (ombres, végétation, véhicules) qui faussent l’apprentissage du modèle ;

- La cohérence géométrique : des angles de vue différents entre les deux satellites créent des disparités que le modèle peut interpréter, à tort, comme une différence de résolution ;

- La disponibilité : la collecte de ces paires d’images est complexe et coûteuse, ce qui explique la rareté des jeux de données publics à grande échelle.

Les limites physiques de la reconstruction

La super-résolution ne reconstitue pas l’information perdue lors de la capture avec une exactitude absolue : elle génère de nouveaux détails à partir des connaissances apprises pendant l’entraînement.

Un pixel de 10×10 mètres, par exemple, peut contenir une variété d’objets comme une voiture, un angle de bâtiment et des arbres : autant de configurations réelles possibles pour une même donnée basse résolution.

Reconstruire cette mosaïque complexe avec une précision parfaite est donc un défi considérable. Si un objet n’a jamais été rencontré dans les données d’entraînement, le modèle ne pourra pas le restituer.

Ainsi, plus le facteur de grossissement est élevé (x10 ou plus), plus le risque de produire des détails crédibles mais erronés augmente. Cette limite impose une vigilance particulière pour les applications critiques, où la fiabilité prime.

Les approches émergentes : vers l’exploitation de données multiples

Pour surmonter ces limites, la recherche s’oriente vers l’exploitation d’informations complémentaires, une piste parfaitement alignée avec la richesse des données satellites.

- Super-résolution multi-images (MISR) : combiner plusieurs images basse résolution de la même zone à différents moments, et exploiter les légers décalages entre chaque prise de vue, pour extraire des détails supplémentaires ;

- Fusion de données multispectrales : exploiter les différentes bandes spectrales qui ont parfois des résolutions natives différentes.

Un domaine en pleine effervescence

La super-résolution par intelligence artificielle a révolutionné l’exploitation des données satellites. Loin d’être un simple « zoom » numérique, elle repose sur des modèles de plus en plus sophistiqués capables d’apprendre et de restituer des détails complexes.

Pourtant, cette technologie se heurte à des défis majeurs, tels que la constitution de données d’entraînement fiables ou les contraintes physiques liées à la reconstruction des informations. Le futur de la super-résolution ne dépendra probablement pas d’une seule architecture révolutionnaire, mais d’approches hybrides, plus intelligentes, qui sauront tirer parti de la richesse des informations disponibles : temporelles, spectrales et géométriques.

Références

1. Le programme Copernicus de l’Union Européenne : Le site officiel pour découvrir la source des données Sentinel-2 et l’étendue de ce programme d’observation de la Terre.

2. Learning a Deep Convolutional Network for Image Super-Resolution (Dong et al., 2014) : La publication scientifique introduisant SRCNN, considérée comme le point de départ de la super-résolution par Deep learning.

3. Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network (Ledig et al., 2017) : L’article de recherche qui a popularisé l’utilisation des GANs (avec le modèle SRGAN) pour obtenir des résultats photoréalistes.

4. SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer (Liang et al., 2021) : L’article scientifique qui a proposé la première approche Transformers avec SwinIR.

5. A Radiometrically and Spatially Consistent Super-Resolution Framework for Sentinel-2 (Aybar et al., 2024) : L’article qui propose une approche spécialisée pour la super-résolution d’images Sentinel-2, mettant l’accent sur la préservation de la cohérence spectrale et géométrique des données satellites.

6. Deep Learning for Image Super-Resolution: A Survey (Wang et al., 2021) : Une revue de littérature très complète qui retrace l’évolution des différentes architectures de réseaux de neurones pour la super-résolution.

7. A comprehensive review on deep learning based remote sensing image super-resolution methods (Wang et al., 2022) : Un article de synthèse spécifiquement axé sur les défis et les méthodes de super-résolution pour l’imagerie satellite.