Longtemps saturée par un trafic dense, la RN2 voit enfin émerger une solution concrète avec le projet de déviation de Vauciennes, marqué par la construction du « viaduc de l’Automne ».

Fluidifier le trafic sur la RN2

Axe stratégique entre Paris et la Belgique, la RN2 reste depuis des décennies un point noir de la circulation, en particulier à Vauciennes. Avec 15 000 véhicules par jour (dont 12 % de poids lourds) et une pente à 7 % en direction de la vallée de l’Automne, ce tronçon cumule embouteillages et accidents, surtout en période hivernale.

Face à ces enjeux, le projet de déviation de Vauciennes est désormais en chantier. Porté par le Contrat de Plan État-Région 2023-2027, il s’étend sur 2,5 km et vient connecter deux sections déjà aménagées en 2×2 voies : l’échangeur de la Sucrerie (déviation de Vaumoise) et la section existante vers Villers-Cotterêts.

Au cœur du projet, le « viaduc de l’Automne » entrera en phase de construction à partir de 2026, après les études et travaux préparatoires menés depuis l’année dernière. Il sera conçu pour limiter son impact sur la vallée, partiellement classée en secteur Natura 2000.

Futur viaduc de Vauciennes | Crédits photo : Région Hauts-de-France

Conçu pour limiter son impact sur la vallée, cet ouvrage à chaussée bidirectionnelle (2×1 voies) intègre dès la conception des mesures écologiques ambitieuses. Les études ont pris en compte la topographie complexe, les zones humides et les espèces protégées de la vallée.

Pour compenser les impacts résiduels, la DREAL Hauts-de-France a prévu des actions sur plus de 40 hectares, incluant :

- Plantations d’aulnaies, de feuillus et de haies basses ;

- Création de mares et de prairies de fauche ;

- Conservation de roselières et de friches humides.

Ces mesures, validées par le Conseil National de la Protection de la Nature en 2023, permettront de préserver la biodiversité locale tout en offrant un axe plus sûr et plus fluide pour les usagers.

Les champignonnières, un héritage souterrain

Le projet de déviation de Vauciennes doit composer avec un patrimoine souterrain méconnu : les anciennes champignonnières de la vallée de l’Automne.

Creusées aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces galeries étaient utilisées pour cultiver les champignons de Paris, un produit rare et coûteux initialement réservé aux élites.

Aujourd’hui, ce réseau souterrain impose des précautions extrêmes : études géotechniques, renforcement des sols et surveillance constante sont indispensables pour éviter tout effondrement pendant les travaux.

Entrée d’une champignonnière | Crédit photo : Journal l’Union

Intérieur d’une champignonnière

Nos équipes mobilisées

En l’absence de cartographie préexistante, les équipes de Lille ont dû évoluer dans un réseau complexe, où l’obscurité et l’absence de repères rendaient chaque mesure délicate.

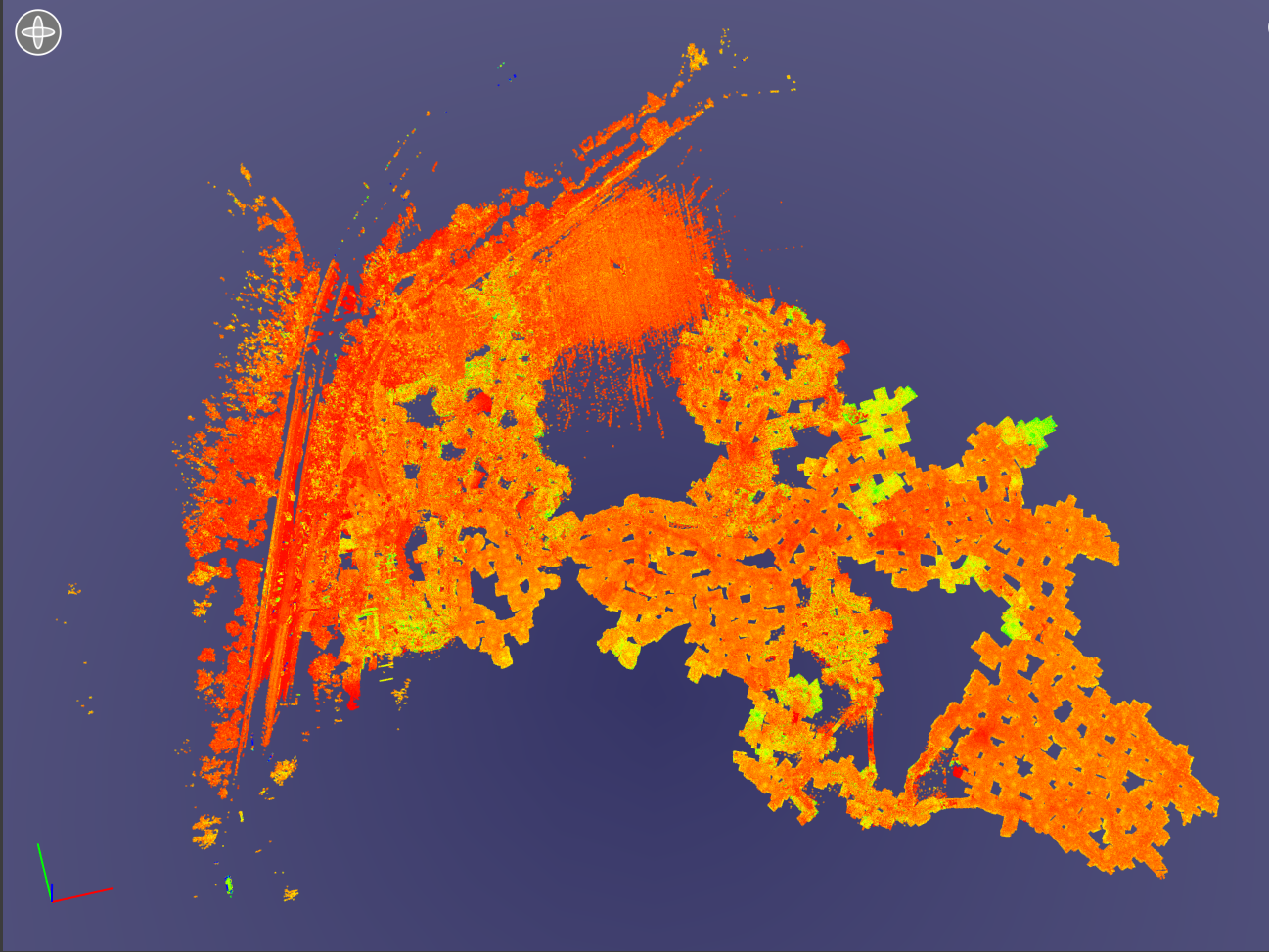

Trois technologies complémentaires ont été déployées, pour cartographier les cavités et identifier les zones sensibles :

- Un drone LiDAR pour acquérir une topographie fine (centimétrique) et détecter en surface les indices de vides : dépressions, ruptures de pente ou signes de subsidence ;

- Un scanner laser terrestre (RTC) pour générer des nuages de points d’une précision millimétrique de l’intérieur des galeries ;

- Un scanner mobile (BLK2GO) pour lever en continu les sections étroites ou inaccessibles, avec une précision relative de 6 à 15 mm et absolue d’environ 20 mm.

L’un des principaux défis a été de recaler les nuages de points en coordonnées réelles, alors que toutes les données étaient collectées en milieu confiné. En effet, les scans ont été réalisés dans des puits reliant les cavités à la surface, servant de repères géodésiques pour aligner les données des parties profondes avec celles de la surface.

Plan géocarte d’une champignonnière

Puit reliant les cavités à la surface

Relevés scan d’une champignonnière

À l’issue, ces relevés géoréférencés ont été fusionnés pour obtenir un modèle 3D exhaustif. Il permet notamment de :

- Prioriser les zones à risque, en classant les vides selon profondeur/volume/proximité des appuis ;

- Ajuster l’implantation des piles par micro-déplacements si la marge de sécurité l’exige ;

- Adapter les fondations profondes (dimensionnement des pieux) et, si nécessaire, prescrire des injections de comblement localisées.

À l’horizon 2029, les usagers de la RN2 pourront emprunter une voie plus sûre et plus fluide, tandis que les habitants de Vauciennes retrouveront un cadre de vie plus apaisé.